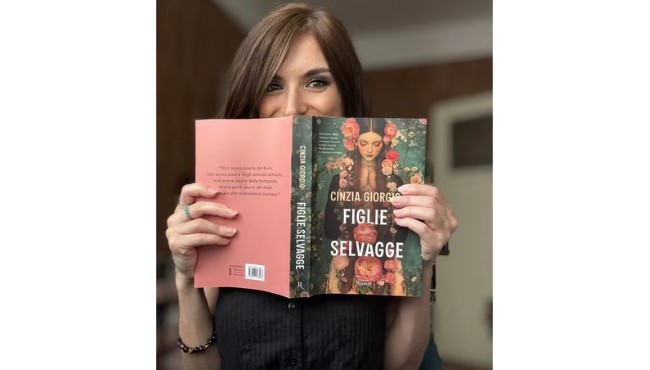

La storica e giornalista Cinzia Giorgio riscrive la memoria delle streghe di Benevento con “Figlie selvagge” (Rizzoli, 2025)

Benevento, 1630. Corre, Bianca, attraversa il bosco col fiato in gola per tornare a casa. Conosce a menadito il sentiero, eppure avverte una presenza tra gli alberi: qualcuno la sta seguendo, ne fiuta nell’aria il sentore sgradevole. Non deve cedere alla paura, si dice, anche se proprio lì vicino sono state aggredite delle ragazze, e del vero colpevole non c’è traccia. Anzi, in città serpeggia la convinzione che siano state le janare, donne che – come lei, sua madre e sua sorella Maria – vivono ai margini di Benevento, conoscono i segreti delle piante e li usano per curare i malati. Per il protomedico della città, Pietro Piperno, le janare sono creature del diavolo: streghe, insomma, contro cui invoca l’intervento della Chiesa. La sua ossessione per loro si nutre del desiderio, non corrisposto, che prova per Maria. Così, quando lei sparisce, Bianca si troverà da sola a cercare la verità sul mistero della sua scomparsa. Anche lei è in pericolo ma è determinata a inseguire un destino di libertà e d’amore con un’unica e potente arma a disposizione: la sorellanza.

Benevento, 1630. Corre, Bianca, attraversa il bosco col fiato in gola per tornare a casa. Conosce a menadito il sentiero, eppure avverte una presenza tra gli alberi: qualcuno la sta seguendo, ne fiuta nell’aria il sentore sgradevole. Non deve cedere alla paura, si dice, anche se proprio lì vicino sono state aggredite delle ragazze, e del vero colpevole non c’è traccia. Anzi, in città serpeggia la convinzione che siano state le janare, donne che – come lei, sua madre e sua sorella Maria – vivono ai margini di Benevento, conoscono i segreti delle piante e li usano per curare i malati. Per il protomedico della città, Pietro Piperno, le janare sono creature del diavolo: streghe, insomma, contro cui invoca l’intervento della Chiesa. La sua ossessione per loro si nutre del desiderio, non corrisposto, che prova per Maria. Così, quando lei sparisce, Bianca si troverà da sola a cercare la verità sul mistero della sua scomparsa. Anche lei è in pericolo ma è determinata a inseguire un destino di libertà e d’amore con un’unica e potente arma a disposizione: la sorellanza.

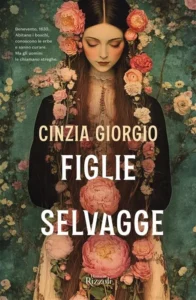

Figlie selvagge di Cinzia Giorgio, Rizzoli 2025, 316 pp.

Cinzia Giorgio è dottore di ricerca in Letterature comparate, con specializzazione in Women’s studies e in Storia dell’arte. Scrive recensioni, saggi e romanzi ed è direttrice editoriale del periodico Pink Magazine Italia. Organizza i salotti letterari dell’Associazione di studi umanistici Leussô di Roma e insegna Storia delle donne all’Uni.Spe.D. Ha anche un sito internet: www.cinziagiorgio.com. In YouFeel ha pubblicato la miniserie “Le ragazze di Jane Austen”: “Prime catastrofiche impressioni”, “Cosa farebbe Jane?”, “Il bello della diretta” e “L’amore è una formula matematica”.

Nelle pagine della sua nuova pubblicazione Figlie selvagge vivono le Janare, le streghe del Sannio, donne che la scrittrice ha riportato alla luce con voce forte e autentica, restituendo verità e dignità a una parte dimenticata della Storia. Figlie Selvagge è un atto d’amore e di giustizia verso le streghe di Benevento: è il recupero di una memoria femminile dimenticata fatta di coraggio, sapienza, sorellanza.

Intervista con l’autrice

a cura di Maria Laura Zazza

Buongiorno Cinzia e grazie per voler condividere alcuni approfondimenti sul suo ultimo romanzo Figlie selvagge. Parliamo delle figure femminili presenti, unite da un legame profondo ma anche da un sapere ancestrale. Qual è stata la scintilla che ha ispirato il libro?

La leggenda legata a Maria la Rossa, è partito tutto da lì. Una mia amica, la storica Marinella Catarina, una sera a cena mi ha parlato dell’erronea collocazione della fiaba sannita a Portalba, Napoli, da parte di Calvino. Mi sono incuriosita e ho cercato, e trovato, documenti e volumi che riguardavano la storia delle donne, le guaritrici e le mediche in particolare, del Sannio.

Il romanzo è ambientato a Benevento nel 1630, un luogo e un tempo intrisi di superstizione, paura e potere ecclesiastico. Da storica e scrittrice ha scelto un tono lirico ma al tempo stesso realistico: come ha lavorato sul linguaggio per far convivere magia e verità storica?

Le indagini d’archivio sono parte integrante del mio lavoro non solo di storica ma anche di romanziera. Leggendo e rileggendo lettere, atti di processi, documenti notarli e atti di morte e di nascita ho imparato a farli miei, a immergermi nelle storie nascoste dietro ai semplici elenchi di nomi. E poi sono della scuola di pensiero di Scott e Manzoni: bisogna entrare nella mentalità dei personaggi, capire il contesto storico in cui si muovono, non solo raccontare fatti, ma persone.

Le Janare, nel suo libro, non sono più considerate come streghe ma come donne sapienti, custodi di un sapere. Quanto è importante oggi raccontare storie di donne “ai margini” per riscrivere una narrazione storica più giusta e completa?

Le janare erano creature nate in seno alla superstizione campana: donne cattive, dispettose, perfide; le guaritrici di cui racconto venivano chiamate janare per denigrare il loro lavoro, ma erano tutt’altro che streghe, se per streghe intendiamo, appunto, donne malvagie. Come faceva giustamente notare lei, sono donne coraggiose, custodi di saperi antichi, di grandi tradizioni mediche e non solo, anche di ricette, di cure e di sapienza. Mi piace moltissimo la sua definizione – riscrivere una narrazione storica più giusta e completa – perché il mio desiderio più grande è proprio dare voce a chi per secoli non l’ha avuta. È la mia sola, autentica ambizione.

La sorellanza è uno dei motori narrativi di Figlie selvagge: in che modo crede che questo legame possa essere riscoperto come forma di resistenza anche nella società contemporanea?

Per me, la sola risposta alla violenza è la sorellanza vera, quella fatta di aiuto e scambio reciproco. Alcune di noi hanno smesso di crederci per le brutte esperienza passate con altre donne. Ma ci hanno volute l’una contro l’altra per secoli, è un lavoro duro, però solo noi possiamo riuscire a sconfiggere il pregiudizio che ci vede e ci vuole nemiche.

Alla fine del viaggio tra le pagine di Figlie selvagge, cosa desidera che il lettore porti con sé? C’è un pensiero, un’emozione o una consapevolezza che spera possa continuare a vivere anche dopo l’ultima pagina?

Sì, grazie per questa domanda. Io vorrei tanto far passare il messaggio di non diventare mai quello che ci hanno fatto o quello che continuano a farci, di lottare sempre per essere uniche, libere e indipendenti.

Fonte: giornale letterario Voci di domani